TechTok #10:Android 与 iOS 隐私保护全面对比

我们一再强调隐私的重要性,而这一点在我们日常生活中最能体现的莫过于手机的选择。如今手机已成为我们日常生活不可缺少的一部分。人们用它联系亲友、线上购物、工作娱乐。一旦选错,便可能对隐私造成严重的负面影响。一位匿名用户对此提出了疑问:

iOS 和 Android,哪个系统更注重隐私保护?

众所周知,iOS 归属 Apple,Android 则由 Google 主导。这两大移动操作系统巨头在用户数据保护上策略迥异,各有优劣:

Apple 以其“围墙花园”著称,其封闭生态对软硬件拥有绝对掌控力。其主要利润来自硬件销售(如 iPhone),而非广告。这使 Apple 有强烈动机将用户隐私作为核心卖点。

Google 的 Android 则以开源架构和极高的用户自由度为核心特征。但与 Apple 不同, Google 核心收入来自广告,其基础正是数据收集。这一商业模式与隐私保护存在根本性冲突,这一点在 Google 多次尝试替代第三方 Cookie 却屡屡受挫中尤为明显。

那么结论是否就是 iOS 完胜?未必。让我们深入探讨几个关键的隐私维度,这些维度将为您在选择 iPhone 或 Android 设备时提供决策依据。

应用商店策略与应用安全

从某种意义上说,手机的安全性和隐私性取决于安装的应用。因此,严格的应用商店政策对于确保恶意或非隐私友好的应用无法进入用户设备至关重要。

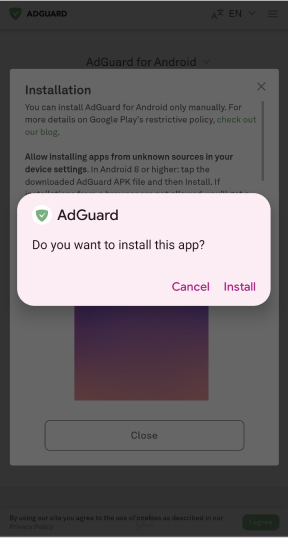

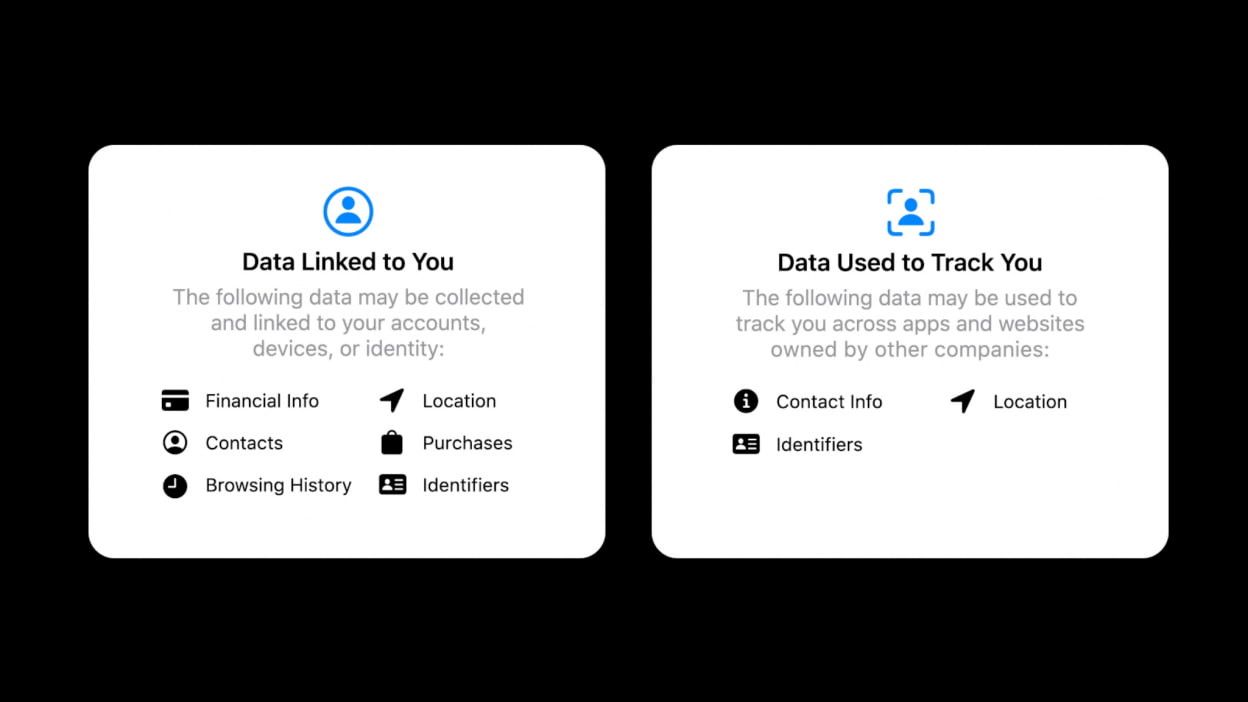

iOS 的 Apple App Store 以其对所有提交应用的严格人工审核流程而闻名。这种做法固然有理,但并非万无一失。当开发者向 App Store 提交应用时,必须通过特殊标签的形式完整申报所有用户数据收集方式。这些标签被称为「隐私营养标签」,分为三类(用于追踪的数据、关联到您的数据、未关联数据),包含财务信息、位置、联系人等数十种标签类型。

来源:mashable.com

Apple 并不逐一验证每个应用的数据收集方式,因此当开发者违反隐私规则时,Apple 会采取处理措施,但这属于事后处理而非事先预防。

2020年9月,Apple 随 iOS 14.5 推出了应用跟踪透明度(英文简称:ATT)框架,该隐私框架要求应用在跨应用和网站追踪用户前必须获得用户明确授权。当应用尝试追踪用户时,会显示标准化弹窗请求许可。若用户选择「要求应用不追踪」(英文:Ask App Not to Track),该应用将被拒绝获取 IDFA(广告商标识符),从而大幅增加跨平台追踪用户活动的难度。

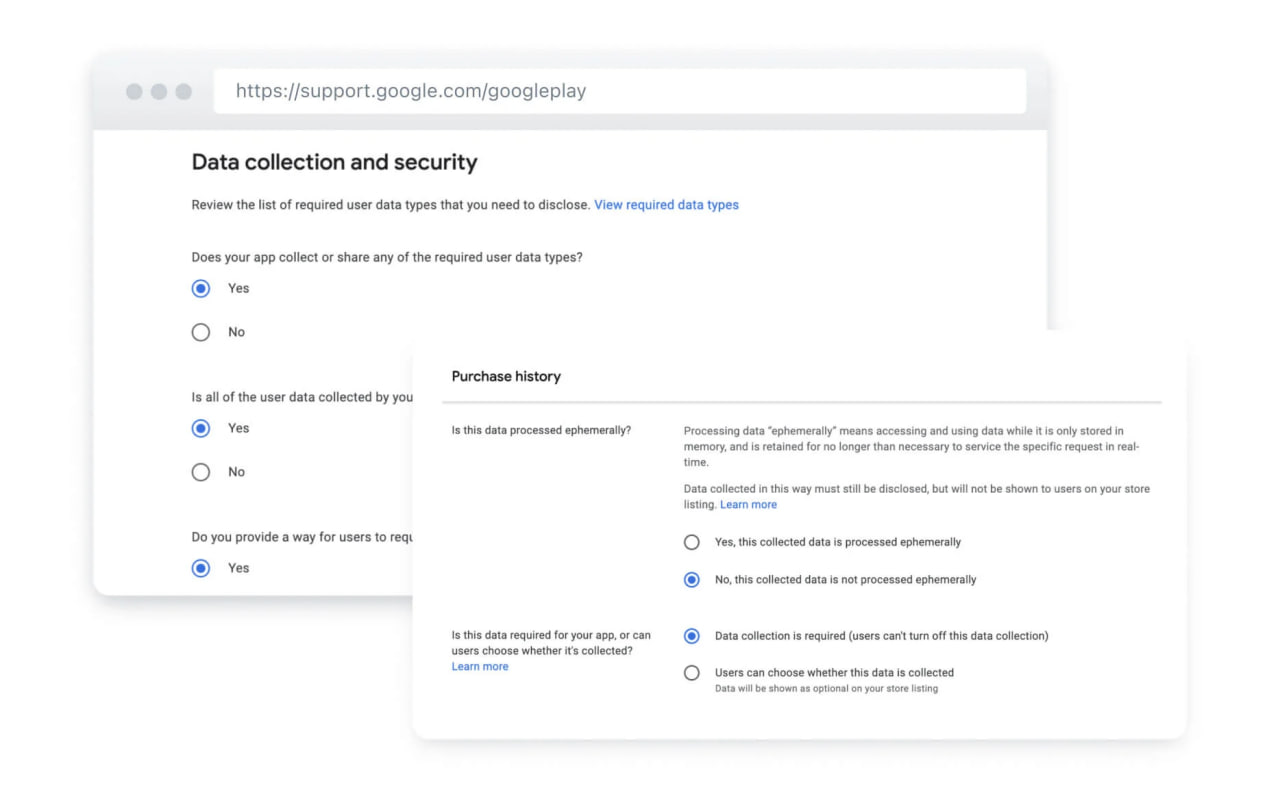

在 Android 平台,目前使用最广泛的应用商店当属 Google Play 商店。与 APple 的「隐私营养标签」类似,Google 要求所有应用开发者填写「数据安全」表单。

来源:onesignal.com

该栏目展示在每个 Play 商店列表页,详细说明应用收集的用户数据类型、收集目的以及是否与第三方共享数据。Google Play 还配备自动扫描机制,所有新应用和更新包都必须通过该扫描。这些扫描旨在检测恶意软件、未经授权访问敏感用户数据的行为以及恶意目的的数据获取企图,同时也会筛查虚假宣传应用功能等政策违规行为。但普遍的共识是,Google 的自动扫描在可靠性上不如 Apple 的人工应用审核。

另一层防御机制是 Google Play 安全防护,这项安全服务内置于所有安装 Google Play 商店的 Android 设备中。其职责是通过自动扫描设备上的所有应用(无论来自 Play 商店还是第三方来源),为用户提供持续的设备端防护。

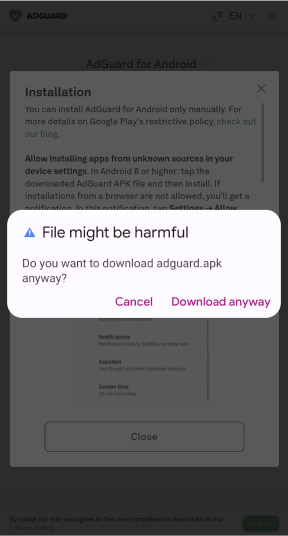

值得一提的是,讨论 Android 应用安全时必然涉及侧载(英文:sideloading),即在应用商店之外安装第三方应用的过程。在 iOS 上此功能受限,仅限少数地区(主要限于欧盟)可用。iOS 侧载流程较为复杂,因此 iPhone 用户很少使用该功能。而 Android 侧载更为普遍,虽然带来高度自由和灵活性,但也要求用户承担更多责任。安装来路不明或不信任来源的应用可能会带来严重的安全和隐私风险。

数据收集与用户控制

在数据收集(或者说减少数据收集)方面,Apple 确实值得称道,尤其是在与 Google 的对比中。Apple 的理念是尽可能少收集数据,其具体实践包括:

设备端机器学习:iPhone 的许多智能功能(如照片识别和预测文本建议)完全在设备端处理,数据不会传输至 Apple 服务器。

模糊定位:当应用请求位置信息时,您可以选择仅共享“大致位置”而非精确 GPS 坐标。

隐私广告归因:当应用投放的广告促成购买时,Apple 能让应用知晓广告效果的同时,完全不泄露购买者的个人信息。

前述的应用跟踪透明度(ATT) 和隐私营养标签功能。

配合邮件隐私保护(隐藏 IP 地址并阻止跟踪像素)和 Private Relay(相当于 Safari 浏览器内置 VPN)等功能,这些措施共同构成了 iOS 用户保护隐私的多重主动与被动机制。

相反,Google 对广告业务的数据收集依赖意味着:从设计理念上,Android 设备在隐私保护方面存在先天不足(至少默认状态下如此)。但这并非全盘否定 Google 提供的管理工具,隐私仪表盘(英文:Privacy Dashboard)可清晰展示哪些应用访问敏感权限,活动控件(英文Activity Controls)允许用户开关不同类型的数据收集(如应用活动、位置历史、YouTube 观看记录)。值得一提的是,Android 还支持按需删除或重新生成广告 ID。

然而在隐私保护方面,Google 的方案往往存在美中不足,甚至不止一处。前文提及的「隐私沙盒」计划,即 Google 平衡用户隐私与广告商需求的第三方 Cookie 淘汰方案,已被多位专家和隐私研究人员指出存在多重漏洞,其「追踪与隐私可兼顾」的基本前提备受质疑。Google 似乎也意识到这个问题,现已无限期推迟淘汰 Cookie 的计划。

系统更新与安全补丁

虽然本主题更偏向安全性,但安全与隐私往往相辅相成,因此我们仍需探讨。在此仅简要说明。

由于 Apple 完全掌控其生态圈内的硬件与软件,能够向所有支持设备同步推送安全更新,确保防护水平的一致性。Apple 通常比大多数 Android 厂商提供更长时间的安全更新支持,一般为设备发布后5至6年。

而 Android 系统缺乏中央统筹机制,安全更新由各手机厂商和运营商分散发布,更新时间参差不齐。这可能导致更新延迟或覆盖不全,有些设备甚至延迟一两年之久。因此,如果您选择 Android 设备,务必提前调研:不同厂商的更新策略差异显著(例如 Google Pixel 系列机型就能及时获得更新),购买前了解心仪品牌的更新政策至关重要。

如何选择?

在今天的多项对比中,Apple 确实占据优势。总体而言,iOS 提供更完善的隐私控制、更丰富的内置安全功能以及更严格的应用审核流程。如果您偏爱“开箱即用”的体验,iPhone 可能是更适合您的选择。

但 Android 在另一个维度上具有压倒性优势:灵活性。在 Android 平台上,您几乎可以随心所欲地操作,甚至能安装 GrapheneOS(一个注重安全的定制化隐私操作系统)。您可以下载任何应用,无论是增强设备隐私防护的工具,还是可能窃取数据并危及整个系统的风险软件。如果您是经验丰富、精通技术且乐于探索的用户,Android 将为您提供 iOS 无法企及的自由度。最终的选择权,始终掌握在您手中。

希望本期聚焦单一问题的 TechTok 能为您带来启发。若有自己的疑问?通过此表单提交,您的问题可能成为下期专题!